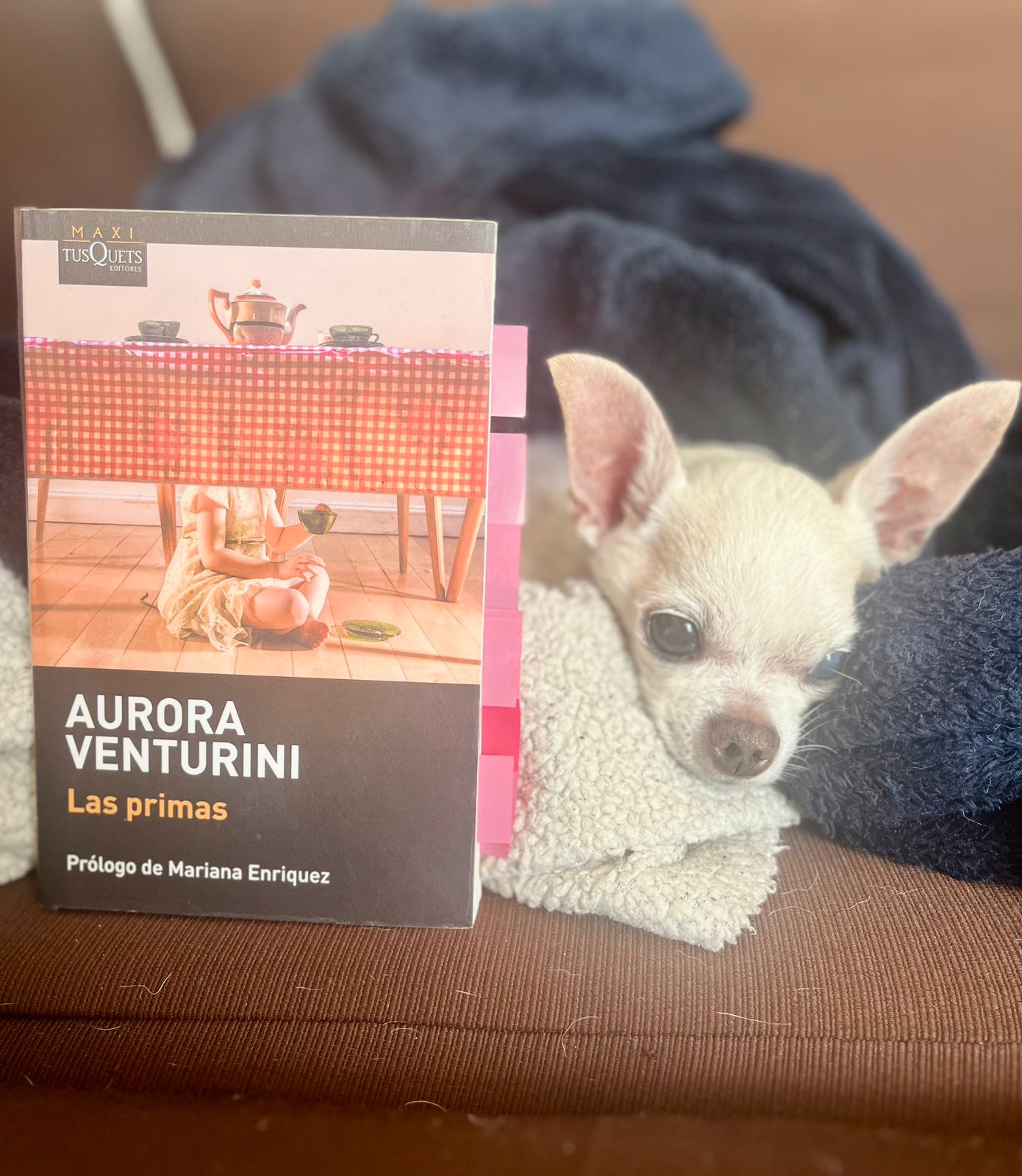

Una familia monstruosa

Desde que comencé a escribir se me quedó la cita de Tolstói: «Todas las familias felices son iguales. Cada familia infeliz lo es a su manera». Debo confesar que no creo en las familias felices o, al menos, en esa ilusión que se exhibe como trofeo en las redes sociales. Esa felicidad capitalista medida en «me gusta» y en comentarios pasivo-agresivos que ocultan envidia de algo inexistente. Lo que verdaderamente me fascina, y lo que Aurora Venturini explora con maestría en Las primas, es la infelicidad única y perturbadora que nombra lo indecible y que, muchas veces, las familias barren bajo la alfombra.

Desde la primera página, Venturini nos sumerge en un mundo femenino. Una madre, sus dos hijas, la cocinera Rufina, una tía y dos primas navegan la clase media baja en la ciudad de La Plata. No hay hombres de confianza y, si los hay, son presencias ominosas. El profesor, que al principio se presenta como un mentor, casi un guía espiritual en el arte para Yuna, la narradora y protagonista, termina revelándose como un depredador. En palabras de Yuna: «(...) supe que dentro de un ser aparentemente bondadoso puede ocultarse un monstruo miserable y pedófilo y aquí termino de cerrar otra herida sumada a muchas que nunca he confesado porque lo que no se cuenta es como si no hubiera ocurrido». Con esa frase se evidencia el centro de la novela. Los silencios y los secretos familiares.

Venturini no titula la obra Las hermanas, sino Las primas. Subraya esa complicidad tan particular que une a dos niñas nacidas en familias distintas, pero en una misma cantera de monstruosidades. Yuna, la menor de las primas, parece retrasada. Su hermana Betina es deforme y retraída. La otra prima, Petra, habita en un cuerpo minúsculo, «liliputiense». El universo creado por Venturini es un territorio hostil para la infancia en donde, como dice Ariana Harwicz respecto de la autora, «todo es una mierda fascinante».

El fin de la infancia de Yuna sucedió cuando la tía Nené, impulsada por un arrebato de perversidad, rompe la muñeca de porcelana de la protagonista. La escena, relatada con un lenguaje que se aleja de los prescriptivo («supe que mi destino cernía encima de un celaje triste lluvia soledosa»), refleja una traumática pérdida de la inocencia. Cualquier editor o crítico ortodoxo habría objetado el adjetivo soledosa, pero esa es la fuerza de Venturini, su deseo de ir «contra las convenciones de lo escrito», como apunta Harwicz. El lenguaje se quiebra al escribir lo innombrable. La muñeca rota se convierte en símbolo de la niña destrozada por la sexualización temprana, un rito de pasaje invertido, un coming of age donde la infancia se aniquila con el gesto de la mujer que debería protegerla. Por otro lado, la inocencia de Yuna favorece la narración. Su idiolecto evoluciona al ritmo de sus vivencias y hay momentos en que la puntuación se entrecorta. Sucede, por ejemplo, cuando la experiencia erótica irrumpe o cuando la muerte de Carina fragmenta aún más su voz. Betina, por su parte, se oculta en el lenguaje, reduciendo su habla al mínimo por miedo a Yuna. Habla solo cuando Yuna, conmovida, le regala y pinta una silla nueva.

La sexualidad venturiana aparece como algo abyecto. Hay un episodio en el que Yuna observa a Petra mientras se baña. Ve a su prima llena de moretones y llora con ella. Es la primera vez que empatiza. Luego descubre el embarazo de Betina y ve la lluvia caer sobre el patio. En ese momento reconoce que algo luminoso, como la vida, puede surgir de la violencia. Sin embargo, esa pseudoreconciliación con el sexo es efímera. El asco primordial hacia el eros se reafirma cuando Juanito, el loco de uñas largas, la observa con lujuria, devastando su noción de pureza. La mirada de Venturini acerca de la inocencia perdida y la conciencia del cuerpo femenino es brutal. Las mujeres de la novela son víctimas y victimarias, guardianas del pudor y verdugos de la libertad ajena. La tía Nené, con su sexualidad ambigua, encarna el conflicto entre el deseo y la represión. Ella fuerza un aborto que condena a la prima Carina, su propia hija, a muerte. Los cuerpos femeninos son territorio de vigilancia patriarcal, incluso cuando la agresora es una mujer. Por otro lado, los tíos mellizos solterones, personajes algo espectrales, añaden un matiz de ambivalencia sexual que reafirma el laberinto identitario de la infancia.

El honor y la moral familiar es otro tema importante en Las primas. Cuando Betina sufre abusos, es Yuna quien actúa. Casa al profesor con Betina, como si con ello pudiera borrar el abuso. Sin embargo, el juicio de Yuna es selectivo. Petra es condenada cuando se prostituye. Así, Venturini deja claro que la moral de Yuna no es plana ni uniforme. Su mirada crítica se bifurca. A pesar de todo esto, Petra es la única que forma un hogar. Resiste, se muestra angelical ante su marido y lo manipula para enfrentar a Yuna. En su relación con el esposo se aferra a una idea de familia tradicional que, paradójicamente, le otorga poder y autonomía.

Para Venturini, su propia familia era monstruosa, una unidad inhóspita que, al no ser ella una mujer sociable, solo se reunía el 24 de diciembre. Y, aunque Tolstói afirmaba que «toda familia infeliz lo es a su manera», Las primas nos muestra que solo aquellas que sobreviven de forma imperfecta y dolorosa llegan realmente a perdurar.